他のアプリのアイコンは光沢が入ってない。

調べてみたら、iOS5からオプションが増えたらしい。

これで「gloss effect」が消える。

$ sudo port install swig $ sudo port install swig-java $ sudo port install cmake「swig」と「swig-java」のactiveバージョンが合わないとエラーになるので、

$ cd opencv/android $ mkdir build $ cd build $ cmake .. $ make

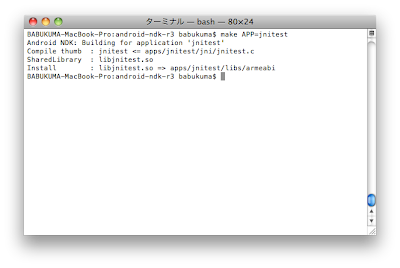

$ cd opencv/android/android-jni $ make実行後、生成された「local.env.mk」ファイルの

#Android.mk

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := OpenCVUtil

LOCAL_SRC_FILES := babukuma_opencv_util.c

LOCAL_LDLIBS := -lm -llog

#define OPENCV_INCLUDES and OPENCV_LIBS

PATH_TO_OPENCV_ANDROID_BUILD := ~/dev/OpenCV-2.2.0/android/build

include $(PATH_TO_OPENCV_ANDROID_BUILD)/android-opencv.mk

LOCAL_LDLIBS += $(OPENCV_LIBS)

LOCAL_C_INCLUDES += $(OPENCV_INCLUDES)

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

これなら問題なく「ndk-build」でビルドされる。/**

* OpenCVUtil.java

*/

package com.babukuma.android.demo.opencv.jni;

/**

* @author babukuma

*

*/

public final class OpenCVUtil {

static {

System.loadLibrary("OpenCVUtil");

}

/**

* エッジ効果。

*

* @param picData

* RGBのピクセルデータ

* @param width

* 画像のWidth

* @param height

* 画像のHeight

*/

public static native void edge(int[] picData, int width, int height);

}

/**

* EdgeActivity.java

*/

package com.babukuma.android.demo.opencv.activity;

import static com.babukuma.android.demo.opencv.Main.LOG_TAG;

import android.app.Activity;

import android.graphics.Bitmap;

import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;

import android.os.Bundle;

import android.util.Log;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.ImageView;

import com.babukuma.android.demo.opencv.R;

import com.babukuma.android.demo.opencv.jni.OpenCVUtil;

/**

* エッジ効果テスト用Activity

*

* @author babukuma

*/

public class EdgeActivity extends Activity {

private ImageView picView;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

Log.d(LOG_TAG, "EdgeActivity#onCreate");

setContentView(R.layout.edge);

picView = (ImageView) findViewById(R.id.picView);

picView.setOnClickListener(new OnClickListener() {

public void onClick(View v) {

Log.d(LOG_TAG, "picView#1onClick");

BitmapDrawable db = (BitmapDrawable) picView.getDrawable();

Bitmap bitmap = db.getBitmap();

// Bitmap.Config.ARGB_8888

Bitmap copyBitmap = bitmap.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888, true);

int width = copyBitmap.getWidth();

int height = copyBitmap.getHeight();

int[] pixels = new int[width * height];

copyBitmap.getPixels(pixels, 0, width, 0, 0, width, height);

Log.d(LOG_TAG, "OpenCVUtil#edge");

OpenCVUtil.edge(pixels, width, height);

Log.d(LOG_TAG, "finish OpenCVUtil#edge");

copyBitmap.setPixels(pixels, 0, width, 0, 0, width, height);

picView.setImageBitmap(copyBitmap);

}

});

}

}

/*

* babukuma_opencv_util.h

*/

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */

#include <jni.h>

/* Header for class com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil */

#ifndef _Included_com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil

#define _Included_com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

/*

* Class: com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil

* Method: edge

* Signature: ([III)V

*/

JNIEXPORT void JNICALL Java_com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil_edge

(JNIEnv *, jclass, jintArray, jint, jint);

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif

/*

* babukuma_opencv_util.c

*/

#include <stdio.h>

// JNI

#include<jni.h>

// Android

#include <android/log.h>

// OpenCV

#include <opencv/cv.h>

#include "babukuma_opencv_util.h"

// Android LOG

#define LOG_TAG "OpenCVDemo"

#define LOGD(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG,LOG_TAG,__VA_ARGS__)

#define LOGI(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_INFO,LOG_TAG,__VA_ARGS__)

#define LOGE(...) __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR,LOG_TAG,__VA_ARGS__)

// 関数定義

IplImage* pixels2IplImage(int* pixels, int width, int height);

void iplImage2Pixcels(int *pixcels, IplImage *srcImage);

/*

* エッジ効果。

* 「picData」データは必ず「ARGB」

*

* Class: com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil

* Method: edge

* Signature: ([III)V

*/

JNIEXPORT void JNICALL Java_com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil_edge

(JNIEnv *env, jclass class, jintArray picData, jint width, jint height)

{

LOGD("call Java_com_babukuma_android_demo_opencv_jni_OpenCVUtil_edge");

jboolean isCopy;

//Colorの配列を取り出す(配列のポインタを取得)

jint* picDataPtr = (*env)->GetIntArrayElements(env, picData, &isCopy);

//Color(int) の配列から、IplImageを作る

LOGD("call pixels2IplImage");

IplImage *srcImage = pixels2IplImage(picDataPtr, width, height);

//画像の作成完了。

LOGD("CV_BGR2GRAY");

IplImage *wordImage=cvCreateImage(cvGetSize(srcImage),IPL_DEPTH_8U,1);

cvCvtColor(srcImage, wordImage, CV_BGR2GRAY);

LOGD("cvReleaseImage srcImage");

cvReleaseImage(&srcImage);

srcImage = NULL;

// Detect edge

LOGD("Detect edge");

IplImage *wordImage2 = cvCreateImage(cvGetSize(wordImage), IPL_DEPTH_8U, 1);

cvCanny(wordImage, wordImage2, 64, 128, 3);

cvReleaseImage(&wordImage);

LOGD("cvReleaseImage wordImage");

cvReleaseImage(&wordImage);

wordImage = NULL;

// Convert black and whilte to 24bit image then convert to UIImage to show

IplImage *edgedImage = cvCreateImage(cvGetSize(wordImage2), IPL_DEPTH_8U, 3);

int y, x;

for(y=0; y<wordImage2->height; y++) {

for(x=0; x<wordImage2->width; x++) {

char *p = edgedImage->imageData + y * edgedImage->widthStep + x * 3;

*p = *(p+1) = *(p+2) = wordImage2->imageData[y * wordImage2->widthStep + x];

}

}

LOGD("cvReleaseImage wordImage2");

cvReleaseImage(&wordImage2);

wordImage2 = NULL;

//IplImageの値を、int配列に戻す

LOGD("call iplImage2Pixcels");

iplImage2Pixcels(picDataPtr, edgedImage);

LOGD("cvReleaseImage edgedImage");

cvReleaseImage(&edgedImage);

edgedImage = NULL;

(*env)->ReleaseIntArrayElements(env, picData, picDataPtr, 0);

}

// jint配列からIplImageを作成

// alphaは捨てる。

IplImage* pixels2IplImage(int *pixels, int width, int height) {

int x, y, index;

IplImage *img = cvCreateImage(cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 3);

unsigned char* base = (unsigned char*) (img->imageData);

unsigned char* ptr;

for (y = 0; y < height; y++) {

ptr = base + y * img->widthStep;

for (x = 0; x < width; x++) {

index = x + y * width;

// B

ptr[3 * x] = pixels[index] & 0xFF;

// G

ptr[3 * x + 1] = pixels[index] >> 8 & 0xFF;

// R

ptr[3 * x + 2] = pixels[index] >> 16 & 0xFF;

// A

// pixels[index] >> 24 & 0xFF;

}

}

return img;

}

// IplImageからjint配列作成

void iplImage2Pixcels(int *pixcels, IplImage *srcImage)

{

int x, y;

int w,h;

w=srcImage->width;

h=srcImage->height;

unsigned char* base = (unsigned char*) (srcImage->imageData);

unsigned char* ptr;

for (y = 0; y < h; y++)

{

ptr = base + y * srcImage->widthStep;

for (x = 0; x < w; x++)

{

pixcels[x + y * w] =

(0xFF000000) | // A

(ptr[3 * x + 2] << 16) | // R

(ptr[3 * x + 1] << 8) | // G

(ptr[3 * x]); // B

}

}

}

From Evernote: |

OpenCV2.2をインストールした。 |

#include <stdio.h> #include <opencv/cv.h> #include <opencv/highgui.h> int main (intargc, constchar * argv[]) { char* szWndName="カメラ映像"; CvCapture* capture; IplImage* img; capture = cvCaptureFromCAM(0); // カメラ映像取得 if (capture==NULL) { fprintf(stderr, "カメラが見つかりません。\n"); return -1; } cvNamedWindow(szWndName, CV_WINDOW_AUTOSIZE); while (1) { img=cvQueryFrame(capture); // フレーム取得 cvShowImage(szWndName, img); // フレーム表示 if(cvWaitKey(1)>=0) { // 何かキーを押したら終了 break; } } cvDestroyWindow(szWndName); cvReleaseCapture(&capture); return0; } |

From Evernote: |

Linuxにffmpegをインストール |

| LAME | 3.98.4 | http://lame.sourceforge.net/ | MP3への変換ライブラリ |

| FAAC / FAAD2 | 1.28 / 2.7 | http://www.audiocoding.com/ | MPEG2-AAC, MPEG4-AAC 音声圧縮ライブラリ |

| opencore-amr | 0.1.2 | http://opencore-amr.sourceforge.net/ | 3G携帯用音声コーデック |

| ffmpeg | 0.6.1 | http://www.ffmpeg.org/ |

Log.isLoggable(TAG, Log.VERBOSE) == false

Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG) == false

Log.isLoggable(TAG, Log.INFO) == true

Log.isLoggable(TAG, Log.WARN) == true

Log.isLoggable(TAG, Log.ERROR) == true

Log.d(TAG, msg); // ログレベルとは関係なく出力はされる。

if(Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) {

Log.d(TAG, msg); // ログレベルが「DEBUG」以上の場合、出力はされる。

}

$ ./adb shell setprop log.tag.<your_log_tag> <level>

$ ./adb shell stop

$ ./adb shell setprop log.tag.BABUKUMA DEBUG

$ ./adb shell start

Log.isLoggable(TAG, Log.VERBOSE) == false

Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG) == true

Log.isLoggable(TAG, Log.INFO) == true

Log.isLoggable(TAG, Log.WARN) == true

Log.isLoggable(TAG, Log.ERROR) == true

// リンクをクリック時、Safariを起動する為の処理

- (BOOL)webView:(UIWebView *)webView shouldStartLoadWithRequest:(NSURLRequest *)request navigationType:(UIWebViewNavigationType)navigationType {

if (navigationType == UIWebViewNavigationTypeLinkClicked) {

NSLog(@"URL = %@", [[request URL] absoluteString]);

[[UIApplication sharedApplication] openURL:[request URL]];

return NO;

}

return YES;

}

//

// WebViewTestAppDelegate.h

// WebViewTest

//

// Created by BABUKUMA on 10/08/30.

// Copyright babukuma.com 2010. All rights reserved.

//

#import <UIKit/UIKit.h>

@interface WebViewTestAppDelegate : NSObject <UIApplicationDelegate> {

UIWindow *window;

IBOutlet UIWebView *webView;

}

@property (nonatomic, retain) IBOutlet UIWindow *window;

@end

//

// WebViewTestAppDelegate.m

// WebViewTest

//

// Created by BABUKUMA on 10/08/30.

// Copyright babukuma.com 2010. All rights reserved.

//

#import "WebViewTestAppDelegate.h"

@implementation WebViewTestAppDelegate

@synthesize window;

#pragma mark -

#pragma mark Application lifecycle

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

// Override point for customization after application launch.

[window makeKeyAndVisible];

// WebViewの初期表示

NSLog(@"BABUKUMA : WebViewの初期表示");

NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"http://babukuma.com"];

NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:url];

[webView loadRequest: request];

return YES;

}

// リンクをクリック時、Safariを起動する為の処理

- (BOOL)webView:(UIWebView *)webView shouldStartLoadWithRequest:(NSURLRequest *)request navigationType:(UIWebViewNavigationType)navigationType {

if (navigationType == UIWebViewNavigationTypeLinkClicked) {

NSLog(@"URL = %@", [[request URL] absoluteString]);

[[UIApplication sharedApplication] openURL:[request URL]];

return NO;

}

return YES;

}

- (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application {

}

- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application {

}

- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application {

}

- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application {

}

- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application {

}

#pragma mark -

#pragma mark Memory management

- (void)applicationDidReceiveMemoryWarning:(UIApplication *)application {

}

- (void)dealloc {

[window release];

[super dealloc];

}

@end

mvn archetype:create -DgroupId=com.babukuma -DartifactId=Scala.Web -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>com.babukuma</groupId>

<artifactId>Scala.Web</artifactId>

<packaging>war</packaging>

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<name>Scala.Web Maven Webapp</name>

<url>http://maven.apache.org</url>

<properties>

<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>

<jdkVersion>1.6</jdkVersion>

<junitVersion>4.8.1</junitVersion>

<scalaVersion>2.8.0.RC7</scalaVersion>

<scalaPluginVersion>2.12</scalaPluginVersion>

</properties>

<repositories>

<repository>

<id>scala-tools.org</id>

<name>Scala-tools Maven2 Repository</name>

<url>http://scala-tools.org/repo-releases</url>

</repository>

</repositories>

<pluginRepositories>

<pluginRepository>

<id>scala-tools.org</id>

<name>Scala-tools Maven2 Repository</name>

<url>http://scala-tools.org/repo-releases</url>

</pluginRepository>

</pluginRepositories>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>junit</groupId>

<artifactId>junit</artifactId>

<version>${junitVersion}</version>

<scope>test</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.apache.geronimo.specs</groupId>

<artifactId>geronimo-servlet_2.5_spec</artifactId>

<version>1.1.2</version>

<scope>provided</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.scala-lang</groupId>

<artifactId>scala-library</artifactId>

<version>${scalaVersion}</version>

</dependency>

</dependencies>

<build>

<finalName>Scala.Web</finalName>

<!-- To define the plugin version in your parent POM -->

<pluginManagement>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.scala-tools</groupId>

<artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>

<version>${scalaPluginVersion}</version>

</plugin>

</plugins>

</pluginManagement>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>

<configuration>

<source>${jdkVersion}</source>

<target>${jdkVersion}</target>

</configuration>

</plugin>

<!-- To use the plugin goals in your POM or parent POM -->

<plugin>

<groupId>org.scala-tools</groupId>

<artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>

<version>${scalaPluginVersion}</version>

<executions>

<execution>

<goals>

<goal>compile</goal>

<goal>testCompile</goal>

</goals>

</execution>

</executions>

<configuration>

<jvmArgs>

<jvmArg>-Xms64m</jvmArg>

<jvmArg>-Xmx1024m</jvmArg>

</jvmArgs>

</configuration>

</plugin>

</plugins>

</build>

<!-- To use the report goals in your POM or parent POM -->

<reporting>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.scala-tools</groupId>

<artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>

<version>${scalaPluginVersion}</version>

</plugin>

</plugins>

</reporting>

</project>

package com.babukuma

import javax.servlet.http._

class HelloScalaServlet extends HttpServlet {

override def doGet(request : HttpServletRequest, response : HttpServletResponse) =

response.getWriter().print("Hello Scala")

}

<!DOCTYPE web-app PUBLIC

"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"

"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >

<web-app>

<display-name>Scala Web Application</display-name>

<servlet>

<servlet-name>helloScala</servlet-name>

<servlet-class>com.babukuma.HelloScalaServlet</servlet-class>

</servlet>

<servlet-mapping>

<servlet-name>helloScala</servlet-name>

<url-pattern>/helloScala</url-pattern>

</servlet-mapping>

</web-app>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>com.babukuma</groupId>

<artifactId>scala.test</artifactId>

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<packaging>jar</packaging>

<name>scala.test</name>

<url>http://maven.apache.org</url>

<properties>

<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>

<junitVersion>4.8.1</junitVersion>

<scalaVersion>2.8.0.RC7</scalaVersion>

<scalaPluginVersion>2.12</scalaPluginVersion>

</properties>

<repositories>

<repository>

<id>scala-tools.org</id>

<name>Scala-tools Maven2 Repository</name>

<url>http://scala-tools.org/repo-releases</url>

</repository>

</repositories>

<pluginRepositories>

<pluginRepository>

<id>scala-tools.org</id>

<name>Scala-tools Maven2 Repository</name>

<url>http://scala-tools.org/repo-releases</url>

</pluginRepository>

</pluginRepositories>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>junit</groupId>

<artifactId>junit</artifactId>

<version>${junitVersion}</version>

<scope>test</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.scala-lang</groupId>

<artifactId>scala-library</artifactId>

<version>${scalaVersion}</version>

</dependency>

</dependencies>

<build>

<!--

<sourceDirectory>src/main/scala</sourceDirectory>

<testSourceDirectory>src/test/scala</testSourceDirectory>

-->

<!-- To define the plugin version in your parent POM -->

<pluginManagement>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.scala-tools</groupId>

<artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>

<version>${scalaPluginVersion}</version>

</plugin>

</plugins>

</pluginManagement>

<plugins>

<!-- To use the plugin goals in your POM or parent POM -->

<plugin>

<groupId>org.scala-tools</groupId>

<artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>

<version>${scalaPluginVersion}</version>

<executions>

<execution>

<goals>

<goal>compile</goal>

<goal>testCompile</goal>

</goals>

</execution>

</executions>

<configuration>

<jvmArgs>

<jvmArg>-Xms64m</jvmArg>

<jvmArg>-Xmx1024m</jvmArg>

</jvmArgs>

</configuration>

</plugin>

</plugins>

</build>

<!-- To use the report goals in your POM or parent POM -->

<reporting>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.scala-tools</groupId>

<artifactId>maven-scala-plugin</artifactId>

<version>${scalaPluginVersion}</version>

</plugin>

</plugins>

</reporting>

</project>

package com.babukuma.scala

object HelloScala {

def main(args: Array[String]): Unit = {

println("Hello Scala!")

val helloJava = new HelloJava

helloJava.printHelloJava()

}

}

package com.babukuma.scala;

public class HelloJava {

public void printHelloJava() {

System.out.println("Hello Java!");

}

}

$ mvn compile

$ mvn package

実行

$ mvn scala:run -DmainClass=com.babukuma.scala.HelloScala

Hello Scala!

Hello Java!

| 区分 | SQLite | H2 Embedded | H2 In-memory |

|---|---|---|---|

| Insert (100万件) | 0.5 秒 | 0.9 秒 | 0.9 秒 |

| Select (100万件) | 0.002 秒 | 0.015 秒 | 0.07 秒 |

| File size | 2,048 bytes | 14,336 bytes | - |

| 区分 | SQLite | H2 Embedded | H2 In-memory |

|---|---|---|---|

| Insert (100万件) | 0.5 秒 | 1.3 秒 | 1.5 秒 |

| Select (100万件) | 0.004 秒 | 0.09 秒 | 0.095 秒 |

| File size | 2,048 bytes | 14,336 bytes | - |

import java.sql.Connection;

import java.sql.DriverManager;

import java.sql.PreparedStatement;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.Statement;

public class SqlitePerformance {

private static final int ROW_COUNT = 1000000;

private static final int MAX = 100;

/**

* SQLite3 Embedded

*

* @author babukuma

* @since 2010/04/09

* @param args

*/

public static void main(String[] args) throws Exception {

System.out.println("SQLite TEST [" + ROW_COUNT + "件]");

Class.forName("org.sqlite.JDBC");

Connection conn = DriverManager

.getConnection("jdbc:sqlite:babukuma.sqllite.db");

Statement stat = conn.createStatement();

stat.executeUpdate("drop table if exists babukuma;");

stat

.executeUpdate("create table babukuma (id integer primary key, value integer);");

conn.setAutoCommit(false);

System.out.print("Insert Test : ");

long startTime = System.currentTimeMillis();

PreparedStatement prep = conn

.prepareStatement("insert into babukuma values (?, ?);");

for (int i = 0; i < ROW_COUNT; i++) {

prep.setInt(1, i);

prep.setInt(2, i);

prep.addBatch();

if (i > 0 && (i % MAX) == 0 && i == ROW_COUNT - 1) {

prep.executeBatch();

prep.clearBatch();

}

}

conn.commit();

long endTime = System.currentTimeMillis();

System.out.println(((endTime - startTime) / 1000.) + "秒");

System.out.print("Select Test : ");

startTime = System.currentTimeMillis();

ResultSet rs = stat.executeQuery("select * from babukuma;");

while (rs.next()) {

rs.getInt("id");

rs.getInt("value");

// System.out.println("id = " + rs.getInt("id"));

// System.out.println("value = " + rs.getString("value"));

}

rs.close();

endTime = System.currentTimeMillis();

System.out.println(((endTime - startTime) / 1000.) + "秒");

conn.close();

}

}

import java.sql.Connection;

import java.sql.PreparedStatement;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.Statement;

import org.h2.jdbcx.JdbcConnectionPool;

public class H2Performance {

private static final int ROW_COUNT = 1000000;

private static final int MAX = 100;

/**

* H2 Embedded

*

* @author babukuma

* @since 2010/04/09

* @param args

*/

public static void main(String[] args) throws Exception {

System.out.println("H2 TEST [" + ROW_COUNT + "件]");

JdbcConnectionPool cp = JdbcConnectionPool.create(

"jdbc:h2:babukuma.h2", "", "");

Connection conn = cp.getConnection();

Statement stat = conn.createStatement();

stat.executeUpdate("drop table if exists babukuma;");

stat

.executeUpdate("create table babukuma (id int primary key, value int);");

conn.setAutoCommit(false);

System.out.print("Insert Test : ");

long startTime = System.currentTimeMillis();

PreparedStatement prep = conn

.prepareStatement("insert into babukuma values (?, ?);");

for (int i = 0; i < ROW_COUNT; i++) {

prep.setInt(1, i);

prep.setInt(2, i);

prep.addBatch();

if (i > 0 && (i % MAX) == 0 && i == ROW_COUNT - 1) {

prep.executeBatch();

prep.clearBatch();

}

}

conn.commit();

long endTime = System.currentTimeMillis();

System.out.println(((endTime - startTime) / 1000.) + "秒");

System.out.print("Select Test : ");

startTime = System.currentTimeMillis();

ResultSet rs = stat.executeQuery("select * from babukuma;");

while (rs.next()) {

rs.getInt("id");

rs.getInt("value");

// System.out.println("id = " + rs.getInt("id"));

// System.out.println("value = " + rs.getString("value"));

}

rs.close();

endTime = System.currentTimeMillis();

System.out.println(((endTime - startTime) / 1000.) + "秒");

conn.close();

}

}

import java.sql.Connection;

import java.sql.PreparedStatement;

import java.sql.ResultSet;

import java.sql.Statement;

import org.h2.jdbcx.JdbcConnectionPool;

public class H2InMemoryPerformance {

private static final int ROW_COUNT = 1000000;

private static final int MAX = 100;

/**

* H2 In memory

*

* @author babukuma

* @since 2010/04/09

* @param args

*/

public static void main(String[] args) throws Exception {

System.out.println("H2 In Memory TEST [" + ROW_COUNT + "件]");

JdbcConnectionPool cp = JdbcConnectionPool

.create("jdbc:h2:mem:", "", "");

Connection conn = cp.getConnection();

Statement stat = conn.createStatement();

stat.executeUpdate("drop table if exists babukuma;");

stat

.executeUpdate("create table babukuma (id int primary key, value int);");

conn.setAutoCommit(false);

System.out.print("Insert Test : ");

long startTime = System.currentTimeMillis();

PreparedStatement prep = conn

.prepareStatement("insert into babukuma values (?, ?);");

for (int i = 0; i < ROW_COUNT; i++) {

prep.setInt(1, i);

prep.setInt(2, i);

prep.addBatch();

if (i > 0 && (i % MAX) == 0 && i == ROW_COUNT - 1) {

prep.executeBatch();

prep.clearBatch();

}

}

conn.commit();

long endTime = System.currentTimeMillis();

System.out.println(((endTime - startTime) / 1000.) + "秒");

System.out.print("Select Test : ");

startTime = System.currentTimeMillis();

ResultSet rs = stat.executeQuery("select * from babukuma;");

while (rs.next()) {

rs.getInt("id");

rs.getInt("value");

// System.out.println("id = " + rs.getInt("id"));

// System.out.println("value = " + rs.getString("value"));

}

rs.close();

endTime = System.currentTimeMillis();

System.out.println(((endTime - startTime) / 1000.) + "秒");

conn.close();

}

}

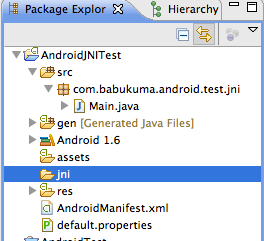

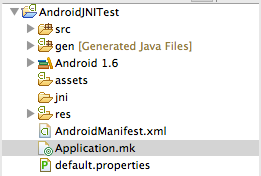

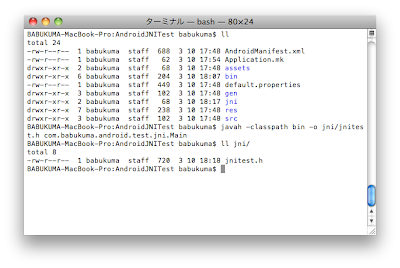

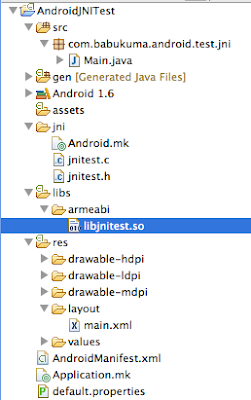

# Application.mk

APP_PROJECT_PATH := $(call my-dir)

APP_MODULES := jnitest

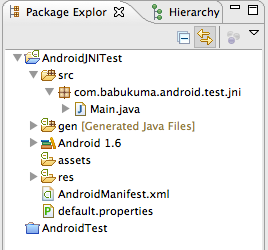

package com.babukuma.android.test.jni;

import android.app.Activity;

import android.os.Bundle;

public class Main extends Activity {

/** Called when the activity is first created. */

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);

}

public native String helloJNI();

public native int add(int a, int b);

}

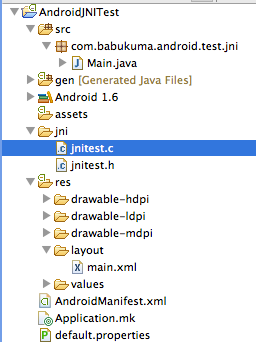

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */

#include<jni.h>

/* Header for class com_babukuma_android_test_jni_Main */

#ifndef _Included_com_babukuma_android_test_jni_Main

#define _Included_com_babukuma_android_test_jni_Main

#ifdef __cplusplus

extern"C" {

#endif

/*

* Class: com_babukuma_android_test_jni_Main

* Method: helloJNI

* Signature: ()Ljava/lang/String;

*/

JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_babukuma_android_test_jni_Main_helloJNI

(JNIEnv *, jobject);

/*

* Class: com_babukuma_android_test_jni_Main

* Method: add

* Signature: (II)I

*/

JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_babukuma_android_test_jni_Main_add

(JNIEnv *, jobject, jint, jint);

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif

#include<jni.h>

#include"jnitest.h"

JNIEXPORT jstring JNICALL Java_com_babukuma_android_test_jni_Main_helloJNI(

JNIEnv *env, jobject thisObj) {

jstring result = (*env)->NewStringUTF(env, "Hello JNI !");

return result;

}

JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_babukuma_android_test_jni_Main_add(JNIEnv *env,

jobject thisObj, jint a, jint b) {

jint result = a + b;

return result;

}

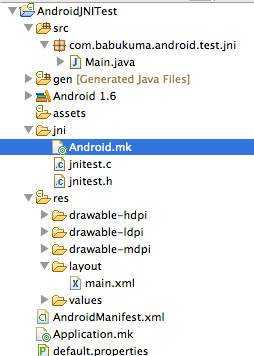

# Android.mkLOCAL_PATH := $(call my-dir)

include$(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE := jnitest

LOCAL_SRC_FILES := jnitest.c

include$(BUILD_SHARED_LIBRARY)

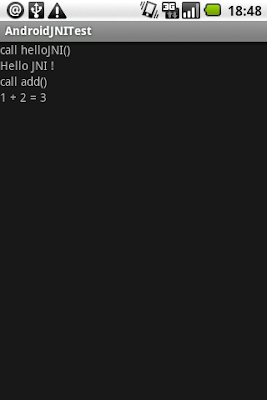

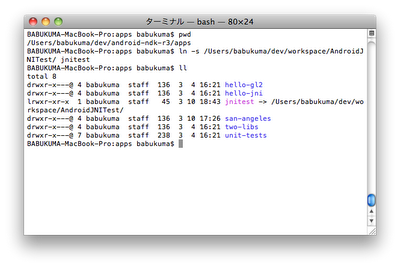

package com.babukuma.android.test.jni;

import android.app.Activity;

import android.os.Bundle;

import android.widget.TextView;

public class Main extends Activity {

static {

System.loadLibrary("jnitest");

}

/** Called when the activity is first created. */

@Override

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);

// call helloJNI()

TextView result1 = (TextView) findViewById(R.id.text_result_1);

result1.setText(helloJNI());

// call add(1, 2)

TextView result2 = (TextView) findViewById(R.id.text_result_2);

result2.setText("1 + 2 = " + add(1, 2));

}

public native String helloJNI();

public native int add(int a, int b);

}